1

鲁迅是个很标准的“孝子”,当初他要写作时笔名都是取自母姓,母子关系似乎不差。但实际上,他对于母亲鲁瑞,也有很多不满甚至极端压抑的一面,只是这种关系隐而不彰,他不方便公开说出来而已。

比如说,鲁迅一生中最大的悲剧,莫过于有一个不幸的婚姻,而这个苦果就是他妈擅专给种下去的,不仅是欺骗,而且是强行,事先更是完全不曾征询他的意见,以现在观点看就是毫不遮掩的“情感绑架”,作风非常恶劣(胡适母亲为他娶乡下小脚媳妇至少还经过许可的)。事后,鲁迅表面上照旧毫无怨言(三弟周建人晚年口述说鲁迅“对婚姻虽然失望,但他丝毫也没有责怪母亲,态度还是一如既往”),可实际上正如鲁研专家吴俊教授所说的,这件事情之严重,几乎扭转了他后半生的“个性心态”,也导致了他“对母亲感情的矛盾倾向”,是不断克制住那份痛苦与责备的。

鲁瑞与大儿媳朱安

鲁迅一生给母亲鲁瑞写了很多的家信。在上海10年间,由于京沪两地分隔,见面机会不多,更是鱼雁往来频频,家中大人小孩有了什么事也都会及时禀告,似乎也很是其乐融融孝心拳拳,可作为易中天厦大同事的名教授谢泳就留意到,这些书信很特殊,完全有别于鲁迅的其它书函,那种语气、文风都给人一种压抑乃至窒息之感。由此,他推论说,鲁迅与母亲鲁瑞的关系绝非后世表面上能看得到的那么简单,母子之间的这种情感纠葛极其微妙。

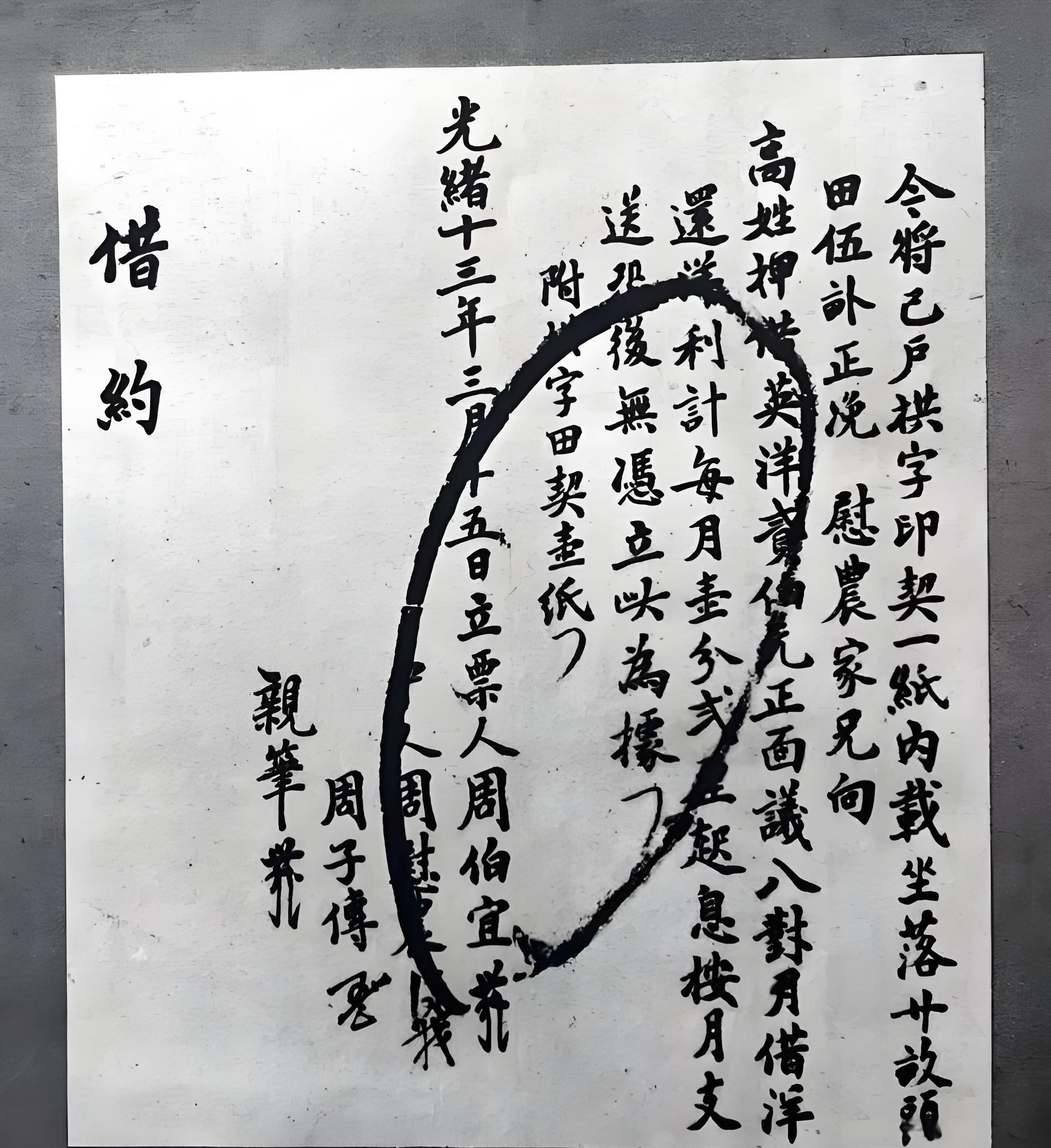

1893年鲁迅祖父周介孚下狱,其父周伯宜到处借债

对于这位强势的母亲,鲁迅内心深处更多的,似乎是敢怒不敢言,也是时常觉得窝火又忍住压下火气,不得已吞下了所有痛苦与怨言,独自慢慢去消化,且是直到生命最后10年才得以“真正做自己”,基本摆脱了母亲的掣肘——虽然他是个冲锋陷阵的“精神界战士”,可他毕竟又是个大大的“传统孝子”。可以说,鲁迅一生嫉恶如仇,“虽千万人吾往矣”,唯独家中两个女人始终让他束手无策,一个是正妻朱安,另一位就是他的老母亲鲁瑞。这个时候的鲁迅,完全是个中国万千普通男人般的懦弱样子。

2

鲁迅其实是个很含蓄的男人。他在生前发表作品500多万字,不仅没有一个字提到原配朱安,谈到母亲鲁瑞的也不过两三处,而且多是在自传文字之中。

1889年鲁迅入读南京水师学堂附属矿务铁路学堂,图为当时校舍

关于鲁瑞的记载,除了《呐喊自序》中的“我的母亲没有法”、“伊哭了”,还有两处正式文字是:1930年5月,在给《阿Q正传》俄文本的“自传”中,他说的是“母亲姓鲁,乡下人,她以自修得到能够看书的学力”;4年之后,在另外一份自传材料中,他略微改动了最后一句话,说的是“她以自修到能看文学作品的程度”。这样的表述,固然是为了简洁,但也的确很生硬,只突出鲁瑞两个特征:一是“乡下人”,二是靠自学可以看点书。有人就说,这是鲁迅“对母亲的一种下意识心态”(孙海军《鲁迅心境的多维透视》,湖北人民出版社2023版,页65)。对文学心理学有所涉猎的朋友大概会认同,这种推测是有道理的。

比如,鲁瑞哪是什么“乡下人”,她实际上出身书香门第,其父鲁晴轩是堂堂举人,还在京城做过户部主事,其娘家也在绍兴城内昌安街,门第一点不输给“覆盆桥周家”,而鲁迅似乎潜意识就认定鲁瑞就是个“乡下”女人,是见识上不够开明之人,所以要用此曲笔。至于“自修到能看文学作品”,也不太准确。较真说来,鲁瑞年幼时跟自家兄弟上过学堂,曾在私塾听课将近一年,本就有识字基础,这一点细节鲁瑞日后经常是逢人就说,连邻居俞芳她们都一清二楚,鲁迅怎么可能不晓得?他似乎刻意要强调鲁瑞极有耐力的性格。在鲁迅的内心,见识短浅,但又性格刚毅,应该是一个相对完整的母亲形象。正如他从来不美化故乡绍兴,他也不美化母亲鲁瑞,但取“顾长康画裴叔则,颊上益三毛”的笔法。胡适们写到母亲是长篇累牍抒情,鲁迅是不屑于的。

1909年鲁迅从日本回国,在杭州时所摄

在13岁那年祖父锒铛入狱家道中落以前,鲁迅在绍兴城内一直过的是标准江浙宦门子弟“少爷”的生活,和母亲鲁瑞的关系也没留下多少记载。日后写文章追忆往事,隐约提及,也都是温馨的回忆。比如母亲带他去皇甫庄度假,看社戏,都是有关外婆家的记忆。1893年以后,周家迅速败落,几乎抛光家产,他也被迫让母亲寄住亲戚家,在那里受尽了冷眼,身份顿时由“小王子”堕而为“乞食者”,是“叫花子都不如了”,人到中年写到这一段凄凉往事,字里行间他显然是对母亲有所怨怼的。

此后的他,作为家中长子长孙,很多难堪之事,也要被他母亲推出去承受。比如长达4年间,他几乎每天往返于当铺与药铺之间;比如家族商议分割住房时,10来岁的他被迫要出面参与决定,“连一向和蔼的叔祖”此时为了一点利益也翻脸无情起来;比如祖父在杭州“花牌楼府狱”关押期间,他经常要离家去探望。那时的鲁迅不过10来岁,还是个“未成年”,按现在观念看就是个正处在青春期叛逆状态的中学生,却要无端承受这么多的屈辱,对推他出去独当一面的母亲鲁瑞能完全无所埋怨么?从常情常理推测,似乎不大可信。那样是把鲁迅神圣化理解。我们也可以看到,在所有这类“成长创伤”的讲述中,关系最密切的鲁瑞都是“隐身”状态,鲁迅从提她一句,如此刻意且奇怪的回避,似乎也能暗示些微妙信息吧?

鲁迅(前右三)与浙江两级师范学堂同事合影.1909年摄于杭州

不管出于什么样的考虑,客观地说,对待三个儿子,鲁瑞是有偏心的。在她心目中,“老大”似乎就更该担当这些,而老二老三自始至终都过得“衣来伸手饭来张口”的宠溺日子,基本上除了捧着书外啥都不会。而这也为后来儿子们的纷纷“家变”埋下了伏笔。

3

成年以后的鲁迅,对待母亲鲁瑞的态度,当然也有问题,那就是无条件服从。他毕竟是从传统中国走出来的人,也自小就服从乃至成为一种惯性,此后余生都背着这种精神包袱前行。

他自己分明意识到了问题,所以才会那么声嘶力竭地批判“孝道”,鼓励年轻一代“出走”,只是他自己永远地停留在了那块阴影之下,带着一种压抑又痛苦的心情,长年累月得不到释放。这也是“五四”第一代人的矛盾之处:对外激烈地反传统,猛烈抨击旧社会的道德观念,但自身又是旧传统老观念的践行者,亦步亦趋地“复刻”。

鲁迅在杭州任教时常带学生去采集标本的水星阁

说起来,鲁迅对于母亲鲁瑞,就是“愚孝”式的存在。最著名的例子,当然是上面提及的视朱安为“母亲的礼物”,婚姻大事,即便是千万个不同意,也一句顶撞都没有,一句反抗的话都说不出口,直接拜堂成亲,“新婚当夜以泪洗脸”,即便明知是毁掉两个人的余生也在所不惜。还有一项著名的人生选择,那就是鲁迅本意是要岁月静好地走传统“读书人”的老路的,但是当他母亲为他安排好“川资”去学当时人都看不起,以为是“将灵魂卖给鬼子”的洋务时,他也没有任何意见,一切全凭鲁瑞替他做主。

实际上,当时进南京江南水师学堂的考量非常清楚,就是既能免费学食宿,还有津贴可以补助家里头。至于日后能藉此出去日本留学,算是歪打正着的意外之喜了。可在当时,这样的前程处理,大体相当于现在让一个本可以冲刺985的孩子“含泪”送去了外省中专,就图人家的食宿全免,还有区区那点补助。即便是奉母成婚后,鲁迅只提出两个建议,就是让新人“放脚”和“读书”,可鲁瑞也断然拒绝了。在周氏兄弟到北京工作以前,鲁瑞可以说是“大家长”作风,行事非常专断与粗暴,丝毫不考虑儿子感受。

鲁迅祖父

对于这些“以爱之名”的强硬作风,结果给儿子带去无限的痛苦,鲁瑞本人有无觉察或反省呢?目前材料,大抵只能见到一处,可见她有所意识的,但也看不出有什么后悔,而主要是一种类似“教子有方”的骄傲感。晚年的鲁瑞,曾经对邻居姑娘俞芳说过,“在那艰难的岁月里”,鲁迅最能体谅她的“难处”,鲁迅少年受了很多的委屈,可从不在她面前”吐露他难堪的遭遇“,而且一切“有损自尊心”的事情,“他从没有推托过”,每次都是“默默把事情办好”,“不吐半句怨言”(俞芳《我记忆中的鲁迅先生》)。

鲁瑞的这些话,大抵只是在别人面前夸耀长子的“听话”和“孝顺”而已,倘若细细品味,其实是很悲哀的。她看重的,似乎始终都是自己的权威,而对于儿子的痛苦,并无多少体谅,更不可能有所致歉,即便这个痛苦就是她亲手造成的。

4

鲁迅晚年说自己母亲是“乡下人”,除有潜藏的不满之外,也许也是一种很正确的精神刻画。鲁瑞这个人很有魄力,在晚清民国那个时代,算得上是小地方女性中的佼佼者了,但她毕竟确实是个“乡下人”,领会不了很高层次的东西。

鲁迅后代

比如鲁迅作为大文豪,名满天下,鲁瑞是无法理解的。她自学到可以看书后,迷恋的都是张恨水与鸳鸯蝴蝶类的读物,却不太喜欢“老大”的小说。据说,当初《呐喊》出版爆红以后,有好事者曾特意拿给鲁瑞看,并且告诉她里面的《故乡》写得最好。老太太倒是不拂来人好意,将《故乡》这篇看了。但她看完却说,“这有啥好看的,在我们那边乡下,很多这样的事情,这怎么也能算作小说呢?”她虽然一手养育了两个顶尖文坛大师,但此外没有任何证据表明,她读过周氏兄弟的书。

在精神上,鲁迅与母亲其实是很隔膜的。1929年5月,在给许广平的信中,他就直接说老母亲“见闻范围很窄”,没有多少话可说,基本都是鲁瑞在唠叨“八道湾”的事,偏偏鲁迅毫无兴趣又照例不便反驳;而对于许广平,鲁瑞似乎也是一点都不待见,一句都不问,鲁迅也懒得主动说,因为“我们的事”“恐怕于她也不见得有什么兴趣”。甚至,在1927年1月11月的书信中,我们可以明确知道,鲁瑞经常对鲁迅表示不满,还屡屡“向八道湾道不平”,就是跑去二儿子和二儿媳那诉苦。鲁迅能说什么呢,只好委婉地讲“老年人容易受骗”。

许广平周海婴母子

讲座现场,陶东风引用玛格丽特·米德的著名理论以及卡尔·曼海姆的“文化社会学”方法,从生物学和文化学两种代际划分标准出发,指出文化意义上的代沟是基于共同经历重大社会历史事件的群体特征,进一步阐释了“代”的内涵:“特定年龄段的个体由于处于相同或相似的社会位置,经历了相同的社会重大事件或社会文化潮流,因此具有了共同或相似的社会经验和群体记忆,并在行为习惯、思维模式、情感结构、人生观念、价值取向、审美趣味等方面表现出共同或相似的倾向。”

作为中国动漫发祥地之一,广州市积极制定促进产业发展的相关政策。数据显示,2023年广州动漫游戏集群营收约1300亿元人民币。随着国内动漫产业的快速发展,IP授权市场规模亦不断扩大,根据《2024中国品牌授权行业发展白皮书》显示,中国动漫IP授权市场规模连续六年增长,已超过全球平均水平,吸引全球众多IP布局中国市场。广州也已成为国内外IP抢占市场的“兵家必争之地”。据不完全统计,仅天河路商圈一个月内就有近10场IP主题活动。

他后来带着许广平离京,独立门户到上海生活,彻底和老母亲分家,整整10年间只有两次北上探望过母亲过,最后一次还是因为收到鲁瑞“病重的电报”(1929年5月和1932年11月),其余基本都是分离状态,这样的安排固然有人事上的牵制,但也未必没有摆脱母亲牵制乃至控制的考量在。透过《两地书》我们还知道,这对母子的最后一面,“老太太还颇发脾气”,是“殊为焦躁也”。这次见面,鲁瑞还没完全恢复,鲁迅就是匆匆离京回沪了,走前也没去道别,因为鲁瑞“还未起床”(《鲁迅全集.书信.321115致许广平》)。母子之间的感情,可能由于长时间分离,是越到后来,越有隔阂的。

1936年10月19日,鲁迅在上海去世。讣告传到北京时,周作人还要接着上课,硬装着没事人一样讲了大半天,情绪实在无法控制了股票融资什么意思,才停顿了下来,黯然神伤良久,思绪已经无法集中。倒是鲁瑞,这位早年就蒙受过丧夫苦痛,如今又要经受“白发人送黑发人”的老太太,状态还是硬挺的很。据说,她没有哭,只是默默听完来者的“悼词”后,说了一句:“还好,我的儿子死得不太冤枉”。